Fronterita cuenta su historia: memoria, identidad y lucha a 50 años del Operativo Independencia

A 50 años del Operativo Independencia, el 15 de febrero se presentará el libro “Fronterita cuenta su historia”, de la editorial Humanitas, resultado de un ejercicio de memoria colectiva con pobladores del sur tucumano que trabajaron y vivieron en el entorno del ingenio azucarero La Fronterita, donde se instaló un centro clandestino de detención en 1975, con el Operativo Independencia.

La coordinación estuvo a cargo de Ana Jemio, Silvia Nassif y Daniela Wieder, quienes trabajaron a través de talleres y entrevistas con familiares de desaparecidos y sobrevivientes, armando la historia de ese lugar y de la vida de familias de la zona.

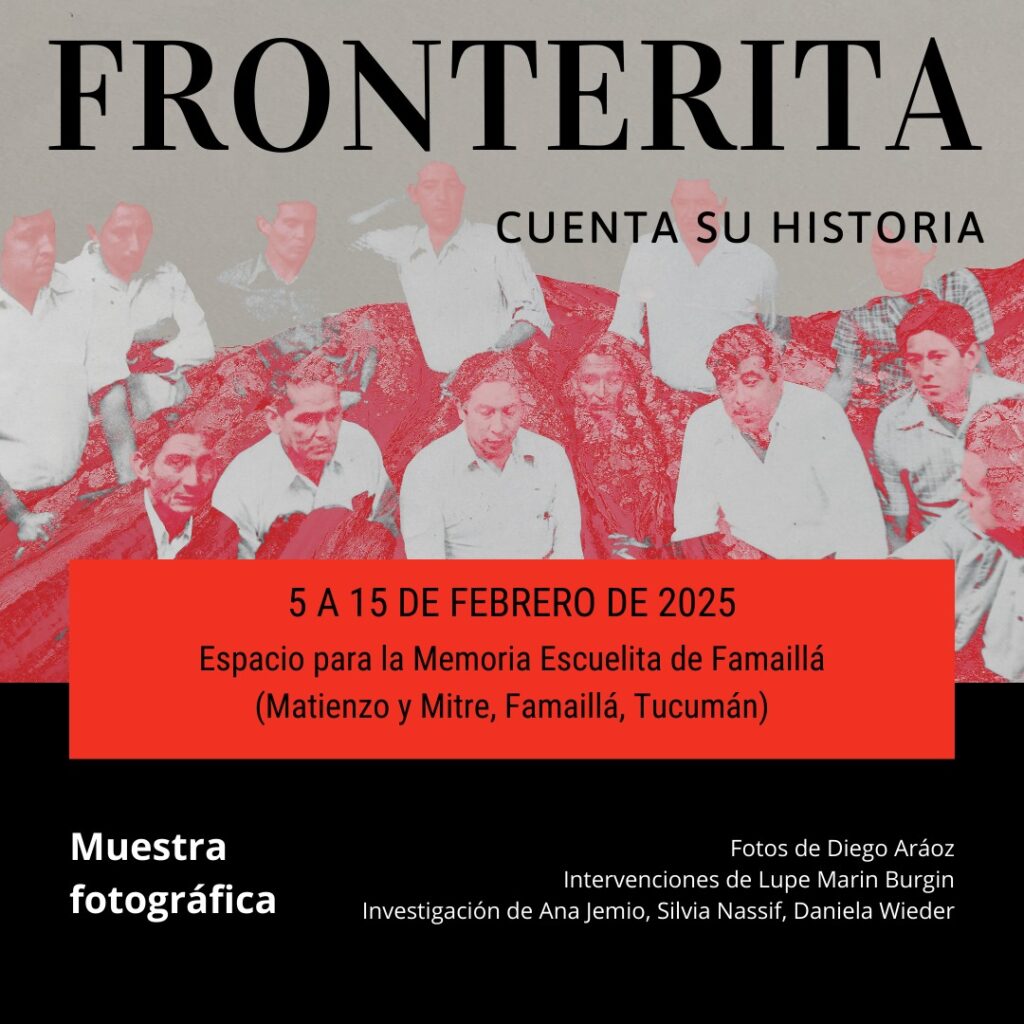

El libro -con fotografías de Diego Aráoz– saldrá en ocasión del 50 aniversario del Operativo Independencia y el inicio del juicio contra empresarios del Ingenio La Fronterita (primer juicio por responsabilidad empresaria en Tucumán). Este miércoles 5 de febrero, en el marco del acto conmemorativo en la Escuelita de Famaillá se inaugurará una muestra de fotos que acompañan el libro y la presentación del libro está prevista para el sábado 15 de febrero a las 18 horas. en la Escuelita de Famaillá.

Este libro es resultado de un proyecto de investigación, extensión y vinculación tecnológica desarrollado de manera interinstitucional por el Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (CEG-UNTREF), la Fundación Memorias e Identidades del Tucumán, el Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el Instituto de Investigaciones Territoriales y Tecnológicas para la Producción del Hábitat (INTEPH) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), el Instituto de Investigaciones Históricas Dr. Ramón Leoni Pinto (INIHLEP) de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UNT y el Archivo Histórico de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) «Hilda Guerrero de Molina», de la misma facultad.

Te presentamos la introducción del libro.

Un lugar llamado Fronterita

La historia que cuenta este libro ocurre durante los años sesenta y setenta del siglo XX, en un lugar llamado Fronterita, ubicado en el pedemonte del departamento de Famaillá, al sudoeste de la provincia de Tucumán, en el norte de Argentina.

Fronterita no solo refiere al ingenio azucarero fundado en 1923 por la empresa José Minetti y Cía., junto a sus extensas plantaciones de caña de azúcar, sino también a su entorno inmediato que incluye pequeñas localidades adyacentes que vivieron de la agroindustria. Por lo tanto, es el nombre propio de un territorio cuyos confines se trazaron más allá de los límites que establece una propiedad privada, y que ha sido construido por hombres y mujeres que desarrollaron allí buena parte de su existencia.

El libro pone el acento en el trabajo y la vida cotidiana de aquella comunidad. Comienza con un recorrido por algunos aspectos clave de las dinámicas productivas, políticas y sociales de ese lugar y sus habitantes, inscriptas en procesos más generales. Luego, recupera la historia de 16 familias que sufrieron el secuestro y, en algunos casos, la desaparición de sus seres queridos durante los tiempos de ocupación militar de ese territorio, a partir de 1975.

Se trata, en definitiva, de la historia de quienes alguna vez vivieron en Fronterita; de quienes jugaron, bailaron, hicieron música, trabajaron, se enamoraron, se organizaron, formaron familias, se rebelaron y hasta murieron en esas tierras; de quienes fueron expulsados de aquel suelo y de los que aún viven ahí; de quienes atesoran recuerdos cargados de espanto y de dignidad. Es una historia que no se centra en el horror, sino en los aspectos identitarios que fortalecen a una comunidad, que encuentra en sus raíces importantes lazos y sostenes.

Este libro se basa en investigaciones existentes, en fuentes primarias recabadas en bibliotecas y archivos, algunos de ellos familiares, y, fundamentalmente, en fuentes orales. Fue a través de recuerdos, de fotografías atesoradas en cajones, de croquis dibujados a mano para representar distribuciones de casas que ya no existen, de recortes de diarios, de vestigios de una vieja vivienda o una antigua escuela, que logramos edificar, en definitiva, la historia y el sentir de una comunidad que, aunque no habite esas tierras del mismo modo que antes, todavía late. Una comunidad que aún existe porque forma parte del mundo interno de cada persona que compartió la vida en ese lugar. Y seguirá existiendo porque ese pasado sigue vivo en el presente; se transmite de abuelos a nietos, de madres y padres a hijos, de tíos a sobrinos. Lo transmiten aquellos a quienes la vida llevó lejos de Fronterita y también los que permanecen cerca.

Estas páginas comenzaron a gestarse en septiembre de 2022, fecha del primero de tres talleres que se hicieron en la Biblioteca Popular Batalla de Famaillá. Ese fue el punto de partida para tantos otros encuentros que fueron, en algunos casos, reencuentros. Porque nada comienza de cero y este libro no es la excepción: nació del cruce de distintos recorridos personales por senderos que otros habían abierto antes que nosotros, y a los que nosotros contribuimos a forjar.

Muchas de las familias que participaron de este libro tienen un largo recorrido por los caminos de lucha por Memoria, Verdad y Justicia. En plena dictadura viajaban desde Famaillá a San Miguel de Tucumán para encontrarse a escondidas en una iglesia con otros hijos, madres, padres y hermanos de desaparecidos. En los tempranos ochenta, denunciaron en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y la Comisión Bicameral de Tucumán lo que habían vivido. Tras años de impunidad y bussismo, llegaron tiempos que posibilitaron a algunos retomar y, sobre todo, a muchos, realizar sus demandas por primera vez para exigir justicia por lo que les había sucedido.

Quienes escribimos estas páginas también hemos transitado esos caminos, aprendiendo del compromiso que la ciencia y la universidad pública han tenido con el pueblo. Ana Jemio llegó a Famaillá como estudiante de sociología en 2005, con Margarita Cruz, fundadora del Grupo de Investigación sobre el Genocidio en Tucumán (GIGET); desde entonces investiga la historia de los setenta en esta zona para comprender cómo se desarrolló allí el proceso genocida y qué transformaciones produjo. Silvia Nassif se dedica a investigar la historia del movimiento obrero tucumano y la actividad azucarera desde 2008, y estudió el papel de la empresa La Fronterita en los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los trabajadores del Ingenio, trabajo colectivo publicado en 2015. Daniela Wieder, vinculada familiarmente a Famaillá, indaga desde 2018 en las historias de docentes del sur tucumano y en sus formas de organización y lucha en los tiempos de crisis y represión. Las tres reafirmamos en este proceso nuestra vocación: escuchar, investigar y luego contar (a otros, con otros) la historia del pueblo.

En 2022, se produjo un encuentro, un movimiento a partir del cual todas estas trayectorias se cruzaron. Fue un encuentro entre la posibilidad de hablar y la necesidad de escuchar. Y viceversa.

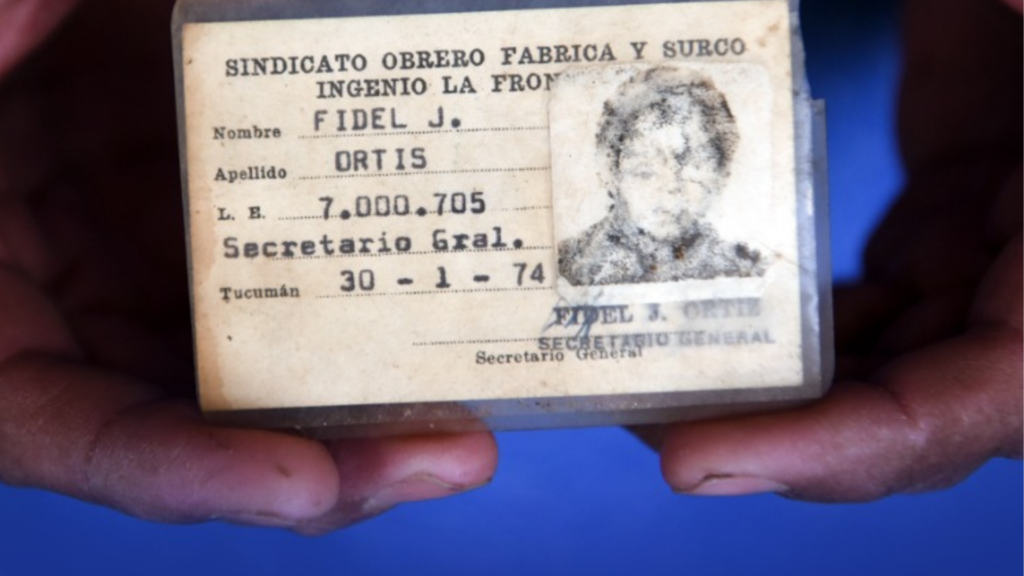

Para contar una historia es necesario tener una persona dispuesta a oír. Pero no basta con eso. La narración se enciende cuando se conoce, aunque sea un poquito, a quien escucha. Cuando se genera con esa persona un vínculo de confianza. Compartir con otro los recuerdos, los pensamientos, los sentires supone también tener una motivación para hacerlo. Acaso una necesidad, una ilusión o una esperanza, eso que impulsa a hablar. Y una vez que la palabra sale –como hilo de agua, como arroyo, como río desbordado–, contar es querer que quien está enfrente comprenda lo que se está diciendo, es darse a entender. Es un movimiento interno que implica, al mismo tiempo, la posibilidad de ordenar el propio pensamiento, y poner en palabras sentimientos contradictorios, a veces muy dolorosos pero cargados de verdad. Así, para explicarse mejor, las formas de contar de quienes habitaron Fronterita incluyeron caminar por un lugar, mostrar una foto o un objeto, hacer un esquema, un dibujo, un gesto que representara más claramente ese pasado.

Quienes escuchamos y vivimos estos encuentros –con nuestras motivaciones e inquietudes– quisimos comprender aquello que nos contaron para luego transmitirlo. Por eso ensayamos formas, buscamos nuevos datos, repreguntamos, reflexionamos y, en algún momento, escribimos. Entonces volvimos. Los roles se invirtieron y quienes antes habían contado, ahora escucharon: les leímos una historia que hablaba sobre ellos; pero en la que ellos también hablaban. Una historia que no nace estrictamente de quien la contó ni de quien la escribió, sino de ese encuentro. Ellos revisaron, ajustaron, propusieron.

El encuentro no terminó allí. Hablando –y oyendo–, aprendimos que contar y transmitir aquello también implicaba mirar: retratar rostros, los lugares que narramos, altares, vestigios y todo aquello que ayudara y acompañara a la imaginación histórica que, en ocasiones, no alcanza a saltar la tranquera de lo conocido. Retratar el presente desde el cual se transita la memoria y se reconstruye la historia. Por eso, volvimos una vez más, esta vez con un fotógrafo, Diego Aráoz, quien logró captar y contar con profunda sensibilidad todo aquello que las palabras no llegaban a decir. Y las familias, conmovidas, pusieron cuerpo, rostro y paisaje a esta historia.

Cada una de las narraciones de este libro es el resultado de ese extenso camino. Por eso, esta es una historia coral hecha por las voces de quienes vivieron en Fronterita y de quienes nos interesamos por aquello ocurrido. Buscar un sonido como el de los buenos coros, armonioso y complejo a la vez, requirió de mucho trabajo. En esa tarea forjamos –además de este libro– un deseo común: que estas páginas sean, para quienes vendrán y para quienes aún estamos, un espejo en el cual mirarnos y reconocernos, un lugar donde buscar las raíces que sostienen el porvenir, una puerta abierta para recorrer y sentir a estas tierras y a sus habitantes.

Deja tu comentario