Desalojo en San Pedro de Colalao: “Esta tierra es nuestra. La conocemos con los pies”

“Nosotros no invadimos. Nosotros habitamos, vivimos, criamos animales, sembramos. Desde siempre. Pero vienen con un papel y dicen que ya no podemos estar”, dice Irene Mamaní, autoridad de la comunidad indígena de Indio Colalao, en San Pedro de Colalao. Lo dice con la voz firme pero cansada. Es abril de 2025 y su comunidad vuelve a ser noticia por un desalojo a una familia, ordenado por la jueza Valeria Mibelli. Pero la historia viene de mucho antes.

El conflicto que atraviesan no es nuevo. Es parte de una larga trama de despojo que se remonta a la colonización. Pedro Chávez, cacique de la comunidad, lo explica con claridad. “Nuestra tierra fue nuestra antes de que exista la República Argentina. Después le tuvimos que comprar al rey de España, tenemos la cédula real. Después nos la quitaron y la tuvimos que volver a comprar. ¿Qué nombre le ponemos a eso?”.

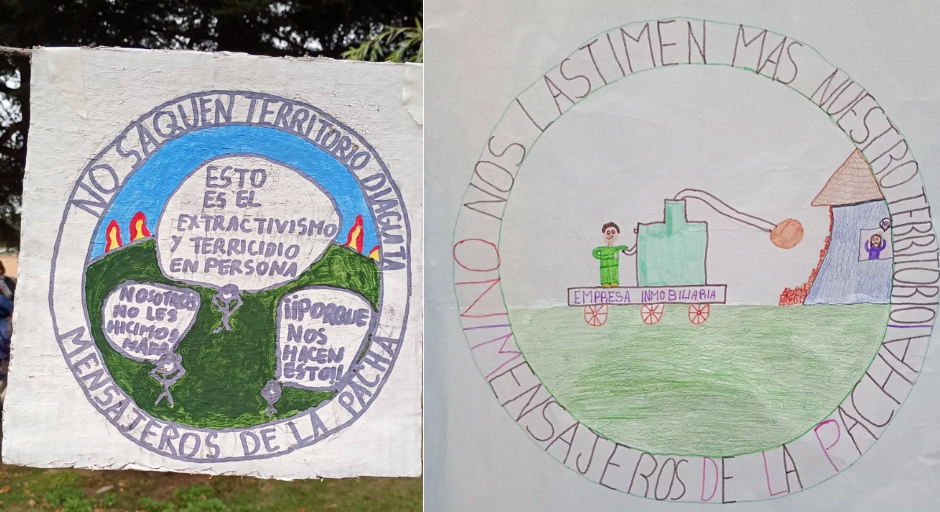

La comunidad reconoce que los desalojos son una forma de violencia que no sólo desplaza cuerpos, también borra historias, destierra modos de vida, arrasa con vínculos. “Nosotros estamos en este territorio desde hace más de 180 años. Tenemos relevamiento del INAI, tenemos la historia, tenemos los huesos de nuestros abuelos acá. ¿Qué más necesitan para entender que es nuestra tierra?”, dice Pedro. La comunidad Indio Colalao cuenta con la personería jurídica 33/11 y con el relevamiento territorial catastral realizado en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

El proceso judicial fue impulsado por personas que se presentan como herederas de un hombre que habría comprado la tierra, pero la comunidad asegura que se trata de una maniobra para quedarse con el territorio comunitario. Lo doloroso, señalan, es que las decisiones judiciales se toman sin escuchar a la comunidad, sin reconocer su existencia política, cultural ni histórica.

“Esta tierra es nuestra. La conocemos con los pies. Sabemos dónde hay agua, qué plantas se usan para curar”, agrega Irene Mamani.

Con la orden en mano, las familias tuvieron que mover animales, desarmar cercos, buscar un lugar donde aguantar. “Nos sacaron del monte, y ahora los animales están como nosotros: perdidos. Los llevamos al río. No hay comida, no hay sombra, no hay agua. Y encima, tuvimos que vender algunos por necesidad. A 1000 pesos el kilo. ¿Usted sabe lo que cuesta criar un animal? Años. Y lo vendemos por desesperación. Por impotencia”, dice Irene.

Detrás del conflicto legal, late un conflicto más profundo: el de una provincia que no reconoce a sus pueblos originarios, salvo en los discursos vacíos o en las campañas electorales. “Nos abrazan en campaña, nos llevan colchones y chapas. Y después, nos corren con topadoras”, dice Pedro.

“Nos quieren hacer desaparecer. Pero no es solo contra nosotros. Es contra la historia misma de este lugar. Le pido a la sociedad que vea de dónde viene. Porque si vos te fijás en los apellidos, la mayoría de los tucumanos tiene sangre originaria. Más del 80%, te diría. Lo único que pedimos es que se reconozca eso. Que se vean en el espejo de sus abuelos. Vienen de los pueblos originarios”, afirma el cacique.

La comunidad sostiene que detrás del intento de desalojo hay un entramado de negocios vinculados a la venta de tierras, el desarrollo inmobiliario para el turismo y sendas de motocross. En el monte tucumano, donde cada árbol tiene un nombre y cada arroyo una historia, la comunidad de Indio Colalao resiste. Resiste con dignidad, con memoria y con fuerza colectiva.

Deja tu comentario