El caso Celia Ramos llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la esperanza de justicia

Este 22 de mayo se comenzó en Guatemala una audiencia histórica: por primera vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) juzga al Estado de Perú por la muerte de una mujer tras una esterilización forzada en el gobierno de Fujimori. Se trata del caso de Celia Ramos, una mujer de 33 años que murió en 1997 tras ser sometida a una cirugía de ligadura tubaria sin su consentimiento en una posta médica de Piura. El caso ha sido impulsado por su familia durante más de dos décadas y llega finalmente a una instancia que podría marcar un antes y un después en el reconocimiento de la violencia reproductiva como crimen de lesa humanidad en el marco de conflictos armados.

“Es una oportunidad histórica para que la Corte establezca la responsabilidad internacional del Estado peruano y reconozca estas graves violaciones como parte de una política sistemática y discriminatoria”, explicó Esteban Madrigal, asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe.

Marisela y sus hermanas, junto con las organizaciones Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), el Centro de Derechos Reproductivos (CRR) y CEJIL, impulsaron que esta Corte internacional no sólo revisara las circunstancias específicas de la muerte de Celia Ramos, sino que también visibilizara el patrón de esterilizaciones forzadas ejecutado bajo el gobierno de Fujimori entre 1996 y 2001. “Estamos luchando contra la impunidad, pero también por el derecho a las reparaciones integrales de las víctimas: las hijas de Celia, que son sobrevivientes, y las miles de mujeres que aún buscan justicia, así como por medidas de no repetición que ataquen los problemas de desigualdad estructural y garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el Perú”, aseveró María Ysabel Cedano, abogada de DEMUS y defensora de derechos humanos.

Por su parte, la perita Kimberly Theidon, reconocida antropóloga médica, sostuvo ante la Corte que “existen pruebas contundentes de que esta política fue aplicada especialmente a mujeres indígenas, analfabetas y empobrecidas”, y advirtió que “un porcentaje mínimo de esas mujeres habría dado un consentimiento previo e informado”. Recalcó además que las intervenciones se realizaron bajo presión, con engaños y sin respeto a la dignidad de las mujeres.

El caso de Celia Ramos: una muerte en el olvido estatal

Celia vivía en una zona rural de Piura, en condiciones de pobreza junto a sus hijas. Buscó atención odontológica en un centro de salud, pero a raíz de ese acercamiento fue presionada para aceptar una ligadura de trompas. La visitaron en su casa al menos ocho veces. Finalmente, accedió sin haber recibido información adecuada ni haber dado su consentimiento libre, previo e informado. Fue operada en una posta médica sin condiciones mínimas: no había cardiógrafo, ni capacidad de respuesta ante emergencias. Celia entró en coma y murió tras 19 días en cuidados intensivos.

“La familia de Celia ha luchado incansablemente desde el primer momento. Denunciaron a los médicos, acudieron a la Defensoría del Pueblo, al Congreso y, ante la falta de justicia nacional, llevaron el caso al Sistema Interamericano”, afirmó Gisela De León, directora legal de CEJIL. La madre de Celia y sus hijas son las peticionarias ante la Corte IDH, y sus testimonios serán claves en la audiencia.

Las esterilizaciones forzadas en el contexto peruano de los 90

Entre 1996 y 2000, más de 270.000 personas fueron esterilizadas en Perú, la mayoría mujeres pobres, campesinas e indígenas. Según cifras oficiales, al menos 6.982 mujeres y 189 varones han sido reconocidos en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO) creado en 2016. Sin embargo, se estima que miles de casos quedaron fuera del registro.

El programa de planificación familiar impulsado por el régimen fujimorista fue presentado como una política de lucha contra la pobreza y la mortalidad materna. Pero en la práctica, se convirtió en un mecanismo de control demográfico sobre sectores históricamente discriminados. El Informe Defensorial N.º 27 de la Defensoría del Pueblo (1999) registró 17 muertes vinculadas directamente a esterilizaciones forzadas. Solo en la región de Piura se confirmaron 3 muertes, incluyendo la de Celia Ramos. “Sabemos de muchas más mujeres que perdieron la vida durante el programa o fallecieron esperando justicia”, explicó María Ysabel Cedano (DEMUS).

“Esta política se aplicó en un contexto de militarización del Estado, racismo estructural y misoginia. Se captó a mujeres quechua hablantes, con altos niveles de analfabetismo, sin garantizarles el derecho a decidir sobre sus cuerpos”, detalló María Ysabel Cedano, abogada de DEMUS.

Además, las esterilizaciones ocurrieron durante el conflicto armado interno, pero fueron excluidas del informe final de la Comisión de la Verdad. Esto reforzó la invisibilización de la violencia reproductiva como una forma específica de violencia de género.

El presente: negacionismo y deuda de justicia

A más de 25 años de los hechos, el Estado peruano sigue sin cumplir con su obligación de investigar, sancionar y reparar a las víctimas. En 2003, el caso de Mamérita Mestanza –otra mujer indígena fallecida tras una esterilización forzada– fue objeto de un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana, pero las promesas de justicia no se cumplieron.

Incluso existe una sentencia judicial que ordena al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos otorgar reparaciones integrales, pero ha sido incumplida. En abril de 2025, víctimas presentaron una nueva denuncia penal contra el Ministerio por desacato.

“El Estado peruano no ha dado respuestas efectivas. Los procesos han sido archivados irregularmente, reabiertos y paralizados una y otra vez. En paralelo, hay sectores fujimoristas que niegan lo ocurrido y atacan a las víctimas y defensoras de derechos humanos”, denunció Cedano. Entre estos ataques, destaca la reciente aprobación de normas legislativas que buscan limitar el trabajo de las organizaciones que defienden a las víctimas.

Qué se busca con la sentencia de la CIDH

Estas tres organizaciones, que representan a la familia de Celia, buscan que la CIDH reconozca la responsabilidad internacional del Estado, declare que las esterilizaciones forzadas son un delito de violencia reproductiva y que se configuran como un crimen de lesa humanidad. Además que ordene reparaciones tanto individuales como estructurales.

“Buscamos medidas de no repetición que obliguen al Estado a garantizar el consentimiento libre e informado, el acceso a la salud sexual y reproductiva, y a implementar una política pública de reparación integral para todas las víctimas”, explicó Madrigal.

Entre las reparaciones individuales, se solicita atención psicológica para la familia de Celia y un acto público de reconocimiento y disculpas por parte de las autoridades del Estado peruano. También se exige que se investigue y sancione penalmente a los responsables políticos y médicos de las esterilizaciones forzadas.

La importancia de la lucha de la familia Ramos

El caso de Celia Ramos es emblemático, no sólo por ser el primero en llegar a la CIDH, sino porque demuestra la persistencia de una familia que no se resignó a la impunidad. Sus hijas, a pesar de su corta edad al momento de los hechos, han mantenido viva la búsqueda de justicia.

“Esta lucha comenzó con la muerte de Celia. La familia ha enfrentado el dolor, la indiferencia del Estado y las trabas del sistema judicial, pero han mantenido firme su compromiso con la memoria y la verdad”, subrayó De León.

La presentación del caso ante el sistema interamericano fue posible precisamente porque en el ámbito interno no se obtuvieron resultados. Como remarcan los litigantes, el camino fue largo y complejo: primero se agotaron los recursos nacionales, luego la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe de fondo, y finalmente llevó el caso a la Corte.

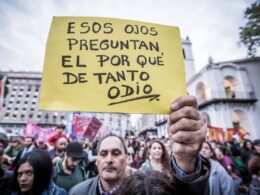

Las víctimas de las esterilizaciones forzadas: una deuda pendiente

Aunque Celia Ramos, Mamérita Mestanza y otras mujeres fallecieron, miles de víctimas sobrevivientes siguen exigiendo justicia. Han creado asociaciones, han marchado, han hablado en quechua y castellano, han nombrado lo que muchos quisieron silenciar. Su principal demanda: una reparación integral que no se limite a un registro o una cifra, sino que reconozca el daño físico, emocional, social y político que se les hizo.

“La violencia reproductiva ha sido históricamente invisibilizada. Reconocerla implica empezar a reparar no sólo a las víctimas directas, sino al tejido social que fue roto por una política de Estado profundamente discriminatoria”, sostuvo Madrigal.

El rol del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

La CIDH no sólo debe juzgar el caso de Celia Ramos, sino sentar un precedente regional. Como destaca De León, “el sistema interamericano ha sido crucial para avanzar en derechos humanos en contextos de dictaduras, conflictos armados y ahora se espera que en crisis actuales como el cambio climático. Las sentencias de la Corte tienen fuerza vinculante y han logrado transformar leyes, generar reparaciones y proteger a las víctimas”.

Para las representantes legales, lograr que se reconozca la esterilización forzada como crimen de lesa humanidad permitirá que el caso no prescriba, a pesar de los intentos de sectores conservadores por garantizar impunidad. “Estamos luchando contra el olvido, contra el negacionismo y por una verdad que no puede ser negada: que hubo una política sistemática que violó derechos fundamentales de miles de mujeres en el Perú”, concluyó Cedano.