¿Por qué marchamos?

Treinta y cuatro años después de la primera Marcha del Orgullo en Argentina, seguimos preguntándonos lo mismo: ¿por qué marchamos? ¿Y cómo lo hacemos?

Este sábado se realiza la marcha número 34 en Buenos Aires, la más antigua del país. Es una marcha nacional, por muchas razones, aunque organizada por colectivos y activistas de CABA. No es algo nuevo ni exclusivo de la diversidad el hecho de que el poder y los recursos se concentran en la capital del país.

Pero mientras tanto, el orgullo también crece en los territorios. En Tucumán, Rosario y otras ciudades se decidió marchar antes de las elecciones. En cada provincia cada año se multiplican las marchas, con sus propias urgencias y consignas.

Los comienzos

Las primeras marchas del orgullo en Argentina se hicieron en junio, mes internacional del orgullo por los disturbios de Stonewall. Esas primeras marchas fueron distintas a las del presente. Era pleno invierno, las personas iban con el rostro cubierto, con miedo a ser despedidas, en plena epidemia de VIH y con un Estado ausente. Aquellas marchas eran pequeñas, con mayoría de lesbianas y gays, recién después se sumó el movimiento travesti-trans. Recomiendo mucho el itinerario político del travestismo, de Lohana Berkins, y todo lo que encuentren de ella en YouTube.

Con el tiempo, se decidió trasladarlas a noviembre por el clima, pero también por memoria: en noviembre de 1967 nació Nuestro Mundo, el primer grupo de activismo homosexual en el país, fundado en una cocina de Lomas de Zamora por un trabajador tucumano de Correos. Ese grupo fue la semilla del Frente de Liberación Homosexual.

Los activismos de la diversidad sexual en Argentina se remontan antes de los hechos ocurridos el 28 de junio de 1969 en Stonewall, Nueva York. Incluso en Estados Unidos y Europa hay otros indicios de lucha anteriores, pero la narrativa de Stonewall se impuso como el inicio de la lucha para la historia contemporánea. Nuestro Mundo y el Frente de Liberacion Homosexual son parte de nuestra historia, mucho menos conocida por personas LGBTI. Quizás porque no hay series ni películas de Hollywood que cuenten estos hechos.

Nuestra historia disidente no empezó con una película, sino con personas que se animaron a existir políticamente mucho antes.

El presente

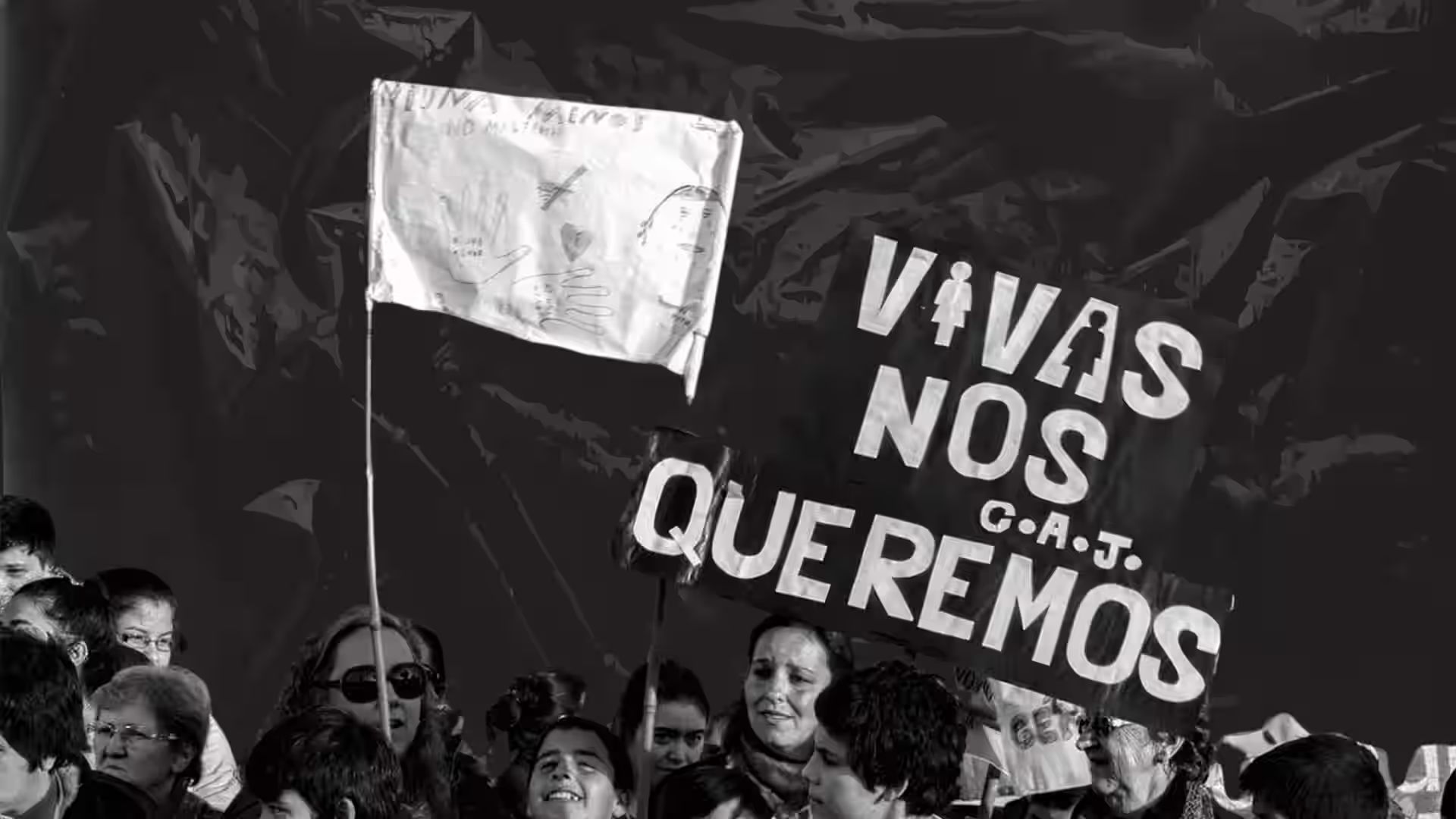

Las marchas crecieron junto con el movimiento. De los márgenes a las calles, de los bares clandestinos a las plazas llenas. Durante años se criticó el “exhibicionismo” y la “fiesta” del orgullo -afuera y dentro del propio movimiento-, pero esas expresiones fueron también la respuesta al encierro, la exclusión y la vergüenza impuesta.

Con la conquista de derechos —matrimonio igualitario, identidad de género, INADI, áreas de diversidad— el orgullo se volvió masivo. El movimiento de la diversidad se impuso como sujeto político de la democracia. CABA, como otras capitales del mundo, descubrió su potencial turístico: se sumaron boliches, marcas, influencers y hasta políticos que antes callaban. La marcha se convirtió en un megaevento, con decenas de camiones, escenarios y famosos.

El acompañamiento del Gobierno de la Ciudad y del Estado nacional es obligatorio ante tal magnitud de concentración de personas. Hubo años donde se vio el aporte para escenario, contratación de artistas y la logística que supone un evento de gran escala. Este año, por segunda vez, el aporte viene del Gobierno de Provincia de Buenos Aires, porque tanto nación como CABA están en contra de esta marcha.

La disputa por el sentido

Junto al crecimiento en escala de las marchas del orgullo y la participación de otros actores además de los activistas, fue creciendo la banalización de los reclamos, la molestia ante los posicionamientos más militante y una suerte de enojo por parte de cierta comunidad que busca que la Marcha del Orgullo sea una fiesta sin contenido político.

En redes y en los propios espacios del colectivo se repite la idea de que “la marcha está politizada”, como si eso fuera algo malo. Se instala la idea de que el orgullo es solo una fiesta, vaciada de conflicto.

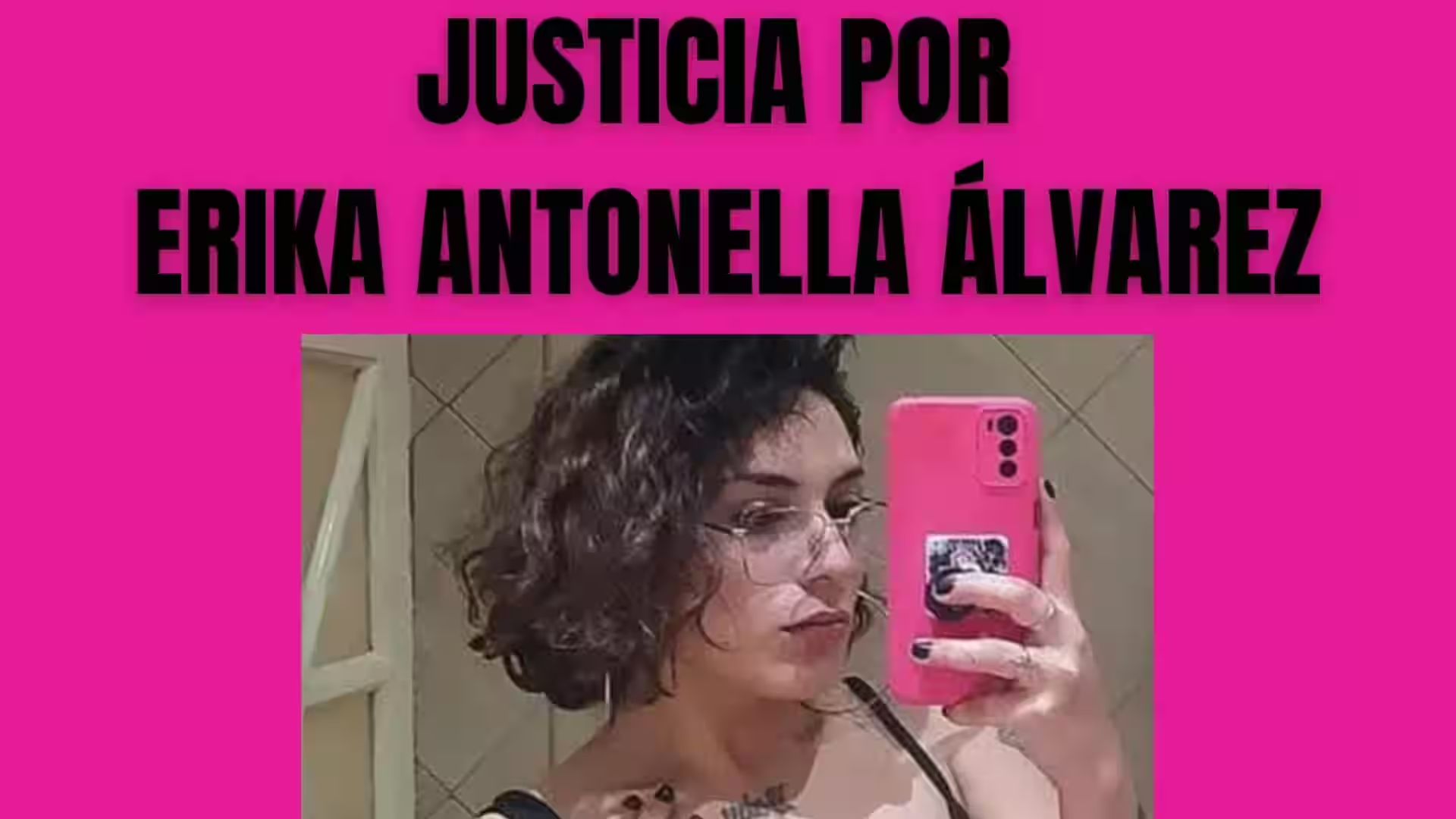

Pero la despolitización también es política. El avance de la derecha, los despidos de personas trans y LGBT del Estado, el ataque a la salud pública, la falta de respuesta integral al VIH, los discursos de odio desde el propio gobierno: todo eso exige volver a preguntarnos qué lugar ocupa hoy la marcha del orgullo.

Hay una historia política no tan relatada en las disputadas ya históricas dentro del colectivo LGBTI. La interseccionalidad y diversidad de pertenencias y planteos se pueden ver en la marcha.

¿Puede una comunidad celebrar mientras la violencia acecha? ¿A quién incomoda la politización del orgullo? ¿Y qué implica aceptar la presencia de partidos o figuras que hoy votan contra nuestros derechos? El PRO supo poner su camión a marchar, con políticos que hoy en día activamente atacan los derechos conquistados.

Las preguntas que quedan

Una parte de mí siempre quiere marchar. Celebro ver miles de cuerpos visibles en las calles, disfruto el arcoíris, las performances, las divas. Pero otra parte se pregunta si no necesitamos reinventar la fiesta. Si tendremos la valentía de ejercer autocrítica también y mirar como la revolución sexual de décadas atrás se transformó en la performance farmacológica y consumista.

No creo en las esencias de nada, o por lo menos declamo esto para intentar no creer, porque considero que tenemos que poder pensar el esencial.

¿Es necesaria tanta masividad? ¿Qué mensajes reproducimos desde los camiones y los escenarios? ¿Podemos pensar en formas de encuentro más federales, más críticas, más nuestras?

Marcho, y seguiré marchando, porque el orgullo no es una fecha sino una práctica política. Marcho para que no se nos olvide hacia dónde queremos ir. Que el orgullo crezca —pero que sepa por qué camina.

Marcho, un año más, hasta encontrar otras formas de construir un mundo más justo.

Deja tu comentario